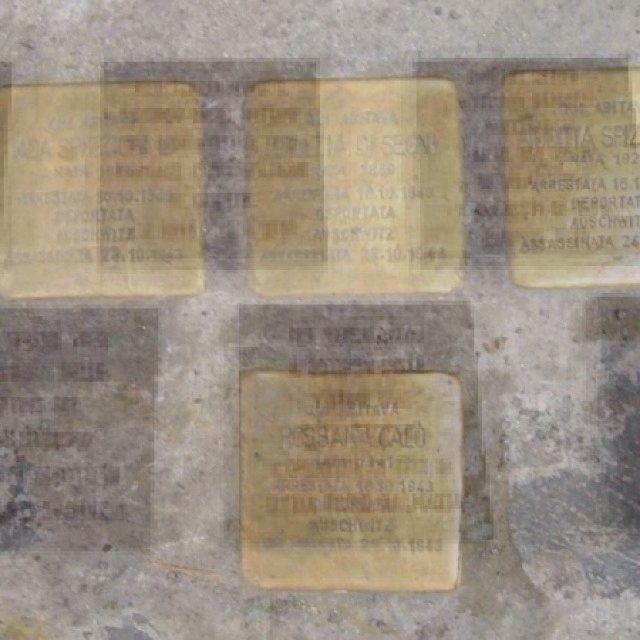

Fa discutere la proposta dell'assessore regionale Fabio Scoccimarro, di porre una serie di pietre di inciampo a Trieste per ricordare alcuni infoibati. Un'iniziativa che si ispira al lavoro che l'artista tedesco Gunter Demning sta portando avanti in tutta Europa per mantenere viva la memoria della Shoah. Forti le critiche del mondo ebraico, che teme che un'iniziativa di questo tipo possa far perdere di valore il lavoro fatto con il Giorno della memoria per mantenere vivo il ricordo di quei terribili eventi.

"Ci sono alcune questioni da mettere in chiaro", ci ha detto lo storico Claudio Vercelli che da anni si occupa di questi temi, "per prima cosa la memoria delle vittime di eventi diversi è una memoria che non può essere giudicata secondo una gerarchia morale. Le vittime sono tali, tanto più quando sono morti non per una loro colpa o una responsabilità loro, ma per mano assassina. Seconda cosa : i modi di ricordare e fare memoria posso essere molto diversi sia sui contenuti sia nelle forme. Non c’è la necessità di aderire ad un unico schema, anche perché in questo modo le differenziazioni dei diversi fatti vengono a mancare e le persone non riescono più a capire di che cosa si sta parlando. Infine, e questo è una cosa molto importante da dire. Non c’è nessun monopolio ebraico del dolore, c’è solo una riflessione sulla specificità del genocidio nazista su cosa quello comportò e su cosa avvenne in Europa dove vi era un regime basato sul razzismo di stato.

La vicenda degli infoibati e dell’esodo dall’Istria e dalla Dalmazia non è incomparabile con quella della Shoah, ma anche essa ha una sua specificità che segna la sua diversità e quindi anche sulle forme di comunicazione sarebbe bene distinguere i modi artistici per rappresentare quel passato".

Forse già un po’ di confusione si è creata mettendo queste due celebrazioni temporalmente vicine e con denominazioni molto simili, tanto che proprio quest’anno a Soave in occasione del Giorno del ricordo, invece che ricordare le foibe hanno ricordato la Shoah.

"Questo purtroppo è un risultato che era prevedibile già nel momento in cui il ricordo è diventato strumento di rivalsa politica. Si è detto e si è ripetuto che le memorie servono a contribuire non ai processi di pacificazione, ma ai processi di comprensione. C’è stato un lunghissimo lavoro fra l’altro svolto dagli storici con commissioni miste italo slovene che hanno anche identificato la specificità degli eventi che incorsero in quelle terre. Se non si parte, però, da queste premesse e le ricorrenze del calendario civile diventano strumenti da utilizzare come veri e propri manganelli sulla collettività per impressionarla o per orientarne le scelte, allora inevitabilmente la situazione peggiora, dividendo ancora di più la società. C’è un problema in una parte di schieramento politico italiano che ha riscoperto una sorta di neonazionalismo e che usa il passato in questi termini".

C’è un problema anche nella sinistra che spesso confonde il dramma della Shoah con le politiche di Israele, mettendo in qualche modo in discussione anche il ricordo della Shoah.

"La sovrapposizione tra tempi, luoghi, protagonisti e vicende è quanto di più sbagliato possa avvenire. È un discorso antistorico e diventa un problema di coscienza civile. Se facciamo un minestrone di tutto a quel punto ciò che ne verrà fuori sarà solamente una pappetta insipida. Questo è un grosso problema che attraversa gli schieramenti politici ed è legato al modo con il quale si fa pedagogia civile e sociale sul passato per comprendere il presente. Mi pare che siamo piuttosto indietro da questo punto di vista, probabilmente non solo in Italia, ma io parlo a partire dal contesto del paese in cui vivo".

Lei è uno storico e conosce bene il mestiere. Non crede che purtroppo sui temi legati al confine orientale spesso gli storici sia da una parte sia dall’altra si trasformano spesso in cattivi maestri?

"In passato, diciamo, che capitava con una frequenza sconcertante, anche se negli ultimi decenni alcuni sforzi sono stati fatti. Bisogna distinguere tra l’altro fra chi fa un esercizio di ricerca storica con produzioni connotate dal punto di vista politico-culturale e chi invece fa semplicemente pubblicistica di bassa qualità, con diffusione di notizie non verificate. La storia sconta purtroppo una sorta di emarginazionenon solo come disciplina ma anche come capacità di comprensione dei fatti trascorsi . Tutti sono diventati storici, tutti hanno qualcosa da raccontare. Nessuno vuole ascoltare o capire. È un problema serio. C’ è un’inflazione di memorie ma c’è un deficit di sintesi e riallineamento dei passaggi critici su il passato. Fare storia vuol dire dare dei significati non politici ma di interpretazione sulla complessità delle vicende umane".

Uno dei grandi problemi, però, è che spesso quando qui si parla di storia si tira fuori sempre l’idea che esiste una verità. Ma esiste la verità nella storia?

"Esistono diversi modi di intendere quella cosa che chiamiamo verità. È come guardare una montagna. La montagna è quell’oggetto che secondo i nostri occhi sta lì, ma che in realtà a seconda dei punti di vista che si prende assume configurazioni diverse. La montagna, però, c’è come ci sono anche gli eventi storici, ma bisogna sempre contemperarli. Non si tratta di fare equilibrismi ma si avere la capacità di formulare un giudizio che sia basato sull’equilibrio dei diversi interessi e soggetti che erano in campo allora. Questo è indispensabile, altrimenti proseguiamo su atteggiamenti di neonazionalismo di ritorno da una parte, ma evidentemente anche dall'altra parte su giustificazionismi che già in passato non hanno prodotto esiti positivi".

Per concludere con rispetto per le vittime di tutti i genocidi che ci sono stati purtroppo nella storia dell’umanità perché la Shoah resta un unicum?

"Noi abbiamo in questo caso a che fare con un processo industriale. Il paradosso che è incorporato all’interno della Shoah è che al suo massimo livello di distruzione consistette in un processo di meccanizzazione e snaturalizzazione, che fece sì che le vittime non entrassero neanche più in contatto con i carnefici ma solamente con tutte quelle figure che erano impiegate per svolgerele mansioni necessarie a far funzionare la filiera dei campi di concentramento. Abbiamo a che fare con un genocidio dichiaratamente razzista. Il razzismo, logicamente, non è solo una prerogativa di quella vicenda ma in questo caso si parla di razzismo di stato che ha rappresentato una parte fondamentale di un’ideologia nazioanle. La sua sistematicità, la sua intenzionalità e la sua modernità è qualcosa che in qualche misura fa sì che quel genocidio abbia una sua specificità. Ciò non vuol dire che sia l’unico genocidio con il quale ci si debba confrontare. Resta, però, una pietra miliare, sulla quale ci si continua a confrontare per capire analogie e differenze di altri processi di persecuzione, di repressione ed anche di assassinio".

Barbara Costamagna