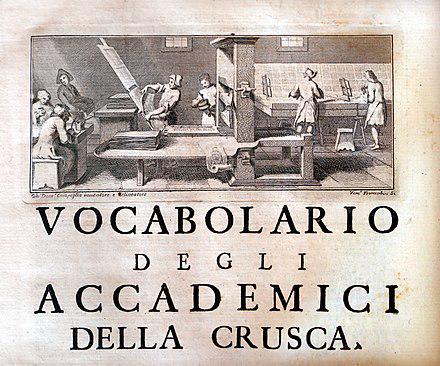

Antilingua, così negli anni Sessanta lo scrittore Italo Calvino battezzò "la lingua di chi non sa dire ho fatto ma deve dire ho effettuato". Tipicamente il linguaggio della pubblica amministrazione, irto di complicati tecnicismi e di formule dalla patina antica: all'uopo per perciò, per questo; condizione ostativa per ostacolo o impedimento; fattispecie per caso; ingiunzione per ordine; istanza per richiesta, e via seguitando. Una tradizione di oscurità, rispetto alla quale hanno prodotto risultati limitati i tentativi di semplificazione del linguaggio burocratico attuati in Italia a partire dal ''Codice di stile'' promosso nel 1993 dal ministro Sabino Cassese. L'accordo siglato ieri dal ministero della Pubblica amministrazione con l'Accademia della Crusca, custode della nostra lingua dal 1583, vuole rimettere in moto

questo processo incompiuto. L'idea è quella di organizzare corsi di aggiornamento, elaborare suggerimenti e raccomandazioni per rendere più chiari e facilmente fruibili i testi amministrativi. Un progetto pensato nell'interesse dei cittadini.

Diverso è naturalmente il discorso per quanto riguarda l'italiano istituzionale nella nostra regione, sostanzialmente lingua tradotta (dallo sloveno), dove il problema non è tanto quello di una mediocre comprensibilità delle comunicazioni di enti pubblici quanto (con poche eccezioni, che pure ci sono) di uno scarso decoro espressivo: un italiano sciatto e terra-terra. E c'è un'altra questione, nell'uso della terminologia istituzionale nella lingua minoritaria spesso mancano scelte omogenee. Un aspetto, quest'ultimo, su cui ha concentrato la sua attenzione l'Osservatorio dell'italiano istituzionale fuori d'Italia (OIIFI), un gruppo di ricerca che si occupa delle specifiche problematiche dell'italiano in Svizzera e nelle aree bilingui dell'Istria slovena e di quella croata. Con l'obiettivo finale di produrre un glossario che ancora manca.

Ornella Rossetto